| 索引号: | 公开方式: | ||

| 文号: | 公开日期: | 2020-07-30 | |

| 发布单位: | 信息来源: | 浙江省自然资源厅 |

| “两山”之路15年(五)| 回老家种田也能年入百万,江南“北大荒”掀起造田运动,人人受益! | |||

|

|

|||

|

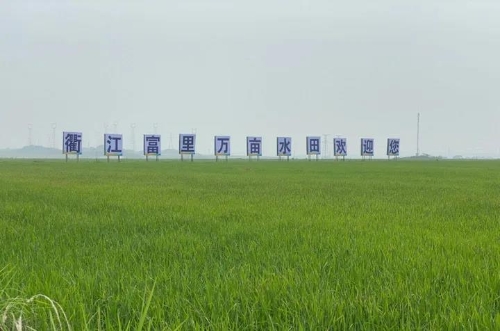

如果不务农,童春木最想去的地方应该是北大荒。他要去看看那里的万亩良田,这是他心中渴望的土地的模样。其实,过去十几年,在衢州衢江区廿里镇塘底村承包100亩地种水稻的老童,已经算得上村里的种粮大户。 不过,说来也很惭愧。童春木这100亩地,分散在村里60多个地方,播种、灌溉、收割每个生产环节,搞起来都麻烦得让人头疼。像童春木一样烦恼的种粮人,其实挺多的。因为,要在七山一水二分田,土地资源紧张的浙江当农民,真的不是一件容易的事。 浙江大地正值早稻抢收季节 炎炎夏日,当我们躲在空调房纳凉时,浙江农村正在经历早稻抢收,晚稻抢种的“双抢”农忙时节。对农村人来说,种粮是最稳妥的营生方式;对城里人来说,能吃到更多的本地粮,也是件幸福满足的事。就在2年前,童春木的烦恼终于找有了“解药”,他在隔壁村找到了自己梦寐以求的“北大荒”。 满眼乱石荒坡,富里富里一点不富 童春木隔壁一个有个叫富里的地方,不过,富里一点也不“富”。那一带的村庄土地贫瘠,种不出粮食,因此常年处于抛荒状态。塘底村七零八落的农田,好歹每年能收300元/亩的田租。富里一带的荒坡地,因为百无一用,土地廉价到已经突破大家想象的底线。 裸露的石头是富里的页岩地貌 富里原本的地貌,是高低起伏的丘陵乱石,土地属于散落其中的6个村庄。这里荒坡地上的乱石都是火红色的,学名叫页岩。页岩的硬度很低,很多地方裸露着根本没有土层覆盖,这意味着,这样的土地是无法进行农业生产的。巨大的岩石犹如小山,大大小小耸立在荒地之中,把原本鸡犬相闻的阡陌交通完全分割开来。土壤贫瘠,乱石丛生,当地百姓虽然有人均半亩的田地,但基本无法耕种,就连大家日常的交通出行,都成了难题。进出村都没有一条像样的路,当地人出行唯一的交通工具就是独轮车。过去,村里人去亲戚家串门,明明直线距离步行只要10分钟的路,因为丘陵阻隔,需要翻山越岭,得走40分钟山路才能到。富里真的穷,待在这里,农民连地都种不了。年轻人纷纷外出打工,村里剩下的基本都是留守老人。 万亩荒地变良田,种粮人年入百万不是梦 改变发生在2018年。当时,童春木的一位朋友找到他,说要介绍他去富里种地。“那边的地,过去都不能种水稻的,也不知道现在情况怎么样?”听说富里花了2年时间进行水田垦造,童春木抱着好奇的心态,去那里考察了一番。 眼前绿油油一望无垠的水稻田,彻底征服了童春木,经过垦造的荒坡地,真的成了万亩良田!在浙江,能见到万亩连片的水稻田实属难得,曾经穷乡僻壤的富里地块,竟然摇身一变成了这样的“少数派”。“这就是我做梦都想要的田啊!”童春木心动了,他感觉,自己的人生和事业会在富里这个地方达到巅峰。当机立断,童春木决定承包富里2000多亩新垦造水田,年租金是500元/亩。 富里种粮大户叶俊平、平国华、童春木、陈耀才 有了第一个吃“螃蟹”的人,富里同时吸引了陈耀才、叶俊平、平国华三位衢江本地种粮大户。四个大户,每人承包了2000多亩土地,在曾经近万亩的荒山坡地上开启连年耕作的模式。新开垦的水田,土壤肥力不足,刚开始的几年,比较适合种早稻。为了提升土壤肥力,当地政府出资,在早稻收割以后,播撒起固氮作用的紫云英,作为绿肥还田。第一年(2018年),大户们的收成,每亩地平均只有1000斤左右,第二年(2019年)增产了10%。 如今的富里万亩稻花香 今年的水稻,这几天也快收割了。光靠一季早稻,四位种粮大户,每人每年就有四五十万元的收益。市场上,晚稻的价格比早稻高。经过几年的地力提升,2年后,大户们就可以种双季稻,实现年入百万的人生梦想。 北大荒变北大仓,村里通路,村民鼓了腰包 富里的万亩良田,属于当地的富里、文塘、石塘背、里屋、山下、江滨六个村庄。童春木租赁的土地,属于富里地块的文塘村,500元/亩/年的价格还是不错的,对村里人来说是,大家终于有了一笔稳定的收入。 当年种粮大户的这个决定,也让文塘村村党支部书记徐志华从此挺起了腰杆。“终于有人来我们村种地了,这几年的努力,总算是对得起乡亲们!”徐志华感叹道。要知道,把村里的荒山变成良田,真的不是一件容易的事。文塘村有437户村民,当年,全村因土地整理要搬迁的坟墓就有2000多座。为迁一座坟,徐志华和同事至少要跑20趟,挨家挨户地做思想工作,才能说服村民,同意迁坟。祖坟搬迁会更加复杂,有时要涉及到十几户人家,村干部几乎是跑断了腿,磨破了嘴皮子,才能说服每一家人同意搬迁。有些不理解的村民还会这样怼村干部:“你们搞这种田有什么用,搞好了还不是没人来种地。” 除了迁坟,村里和河对岸柯城区的一个村有个历史遗留的土地问题。上世纪70年代,两个村为了建设徐大塘水库,把水库坝下受灌溉的田地,变成了插花地,一条田是文塘村的,另一条田是对岸村庄的。文塘村的土地要整治,但对岸村的土地不在整治之列,插花地的存在,让土地整治项目无法开展。村里一次次登门拜访和协商,才说服对岸村庄,同意用本村在对岸的400亩土地和对方交换,才换来了项目的顺利实施。 整治中的富里 整治后的富里 2017年,针对富里区块裸地、旱地、园地等土地地力条件差、不适宜农作物生长、长期处于荒芜状态的实际,当地政府开始全面实施该地区的水田垦造工程。 一些页岩项目通过实施田间道路、土地平整、农田水利渠道等工程,累计垦造耕地总面积9168亩,村民们的交通出行的问题也得到了解决。 一个曾被当地农民称为衢江“北大荒”的地方,经两年多的开发,实现了“万亩荒山变良田”的华丽嬗变。 万亩良田不是梦,浙江吹响垦造耕地冲锋号 浙江省人多地少,人均耕地仅0.54亩,只有全国人均水平的36%。富里全域土地综合整理是当时全国最大的土地整治项目。 而这几年,富里荒地变良田的奇迹,正在浙江各地发生。比如7月7日,我省就在宁波余姚市部署开展全省第一批未利用地垦造耕地工作,奋战六个月、造地六万亩,要把当地杂草丛生、坑坑洼洼的未利用地建设成为生态良好、利用高效的优质水田、高产粮田。 耕地是粮食生产的基础,没有一定数量的耕地就没有粮食安全。可是,随着城市发展和人口集聚,浙江人能吃到本地粮的机会,却越来越少。自南宋以来流传的“苏湖熟,天下足”说法,更是印证了浙江是传统水稻产区的地位。俗话说,家中有粮,心中不慌。

保护耕地,就是保护我们自己的饭碗。让更多的浙江人,吃上我们自己种粮食,是义不容辞的事。为此,浙江在全省拉响了耕地保护整体战行动,像开垦北大荒一样,把曾经的荒坡、乱石变成平整的良田。垦造耕地是浙江坚守耕地红线、确保粮食安全的重要决策。如今,浙江垦造耕地的冲锋号已经吹响。 来自浙江省自然资源厅的消息,今年年底,浙江要确保耕地保有量2818万亩;确保永久基本农田保护任务2398万亩;完成垦造和补充耕地11.7万亩、建成50片集中连片的千亩方、万亩方永久基本农田、划定100万亩永久基本农田储备区。 |

|||

|

|||

|

|