| 索引号: | 公开方式: | ||

| 文号: | 公开日期: | 2020-04-14 | |

| 发布单位: | 信息来源: | 浙江省自然资源厅 |

| 西溪湿地:解开人与自然“和谐密码” | |||

|

|

|||

|

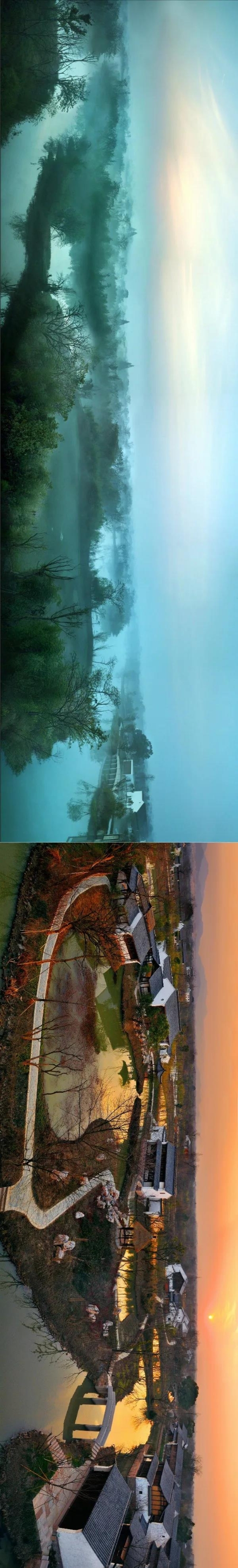

西溪湿地,横屏看更美丽 4月3日,不少游客来到浙江杭州西溪国家湿地公园(以下简称“西溪湿地”)踏青赏春。当地一位50多岁的大姐热情地给几位游客讲习近平总书记考察调研西溪湿地的事。 2005年,时任浙江省委书记的习近平首次提出“绿水青山就是金山银山”理念。同年4月30日,他在西溪湿地开园的贺信中指出,希望进一步做好西溪湿地保护、管理、经营、研究工作,把西溪变得更美,把杭州扮得更靓。 2020年3月31日,习近平总书记来到西溪湿地察看湿地保护利用情况。这让游客们倍感亲切、欣喜,也让当地干部群众备感振奋:“总书记对湿地保护的关心和要求,更加坚定了大家走绿色发展之路的信念。” 一直以来,浙江以习近平总书记的要求为指引,探索了一条湿地保护与利用双赢的西溪之路。 感受生态与人文之美 西溪湿地是中国第一个集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家级湿地公园,被称为“杭城之肾”。1600年前,西溪湿地已经形成。西溪,古称河渚。历史上的西溪占地约60平方千米,现在实施保护的总面积约为11.5平方千米,分为东部湿地生态保护培育区、中部湿地生态旅游休闲区和西部湿地生态景观封育区。 西溪之美,美在生态。湿地动植物资源丰富,陆地绿化率在85%以上。湿地内设置了费家搪、虾龙滩、朝天暮漾、包家埭和合建港五大生态保护区。 西溪之胜在于水。湿地内河道总长100多千米,约70%面积为河港、池塘、湖漾、沼泽等水域,水体库容量约500万立方米。作为杭州绿地生态系统的重要组成部分,湿地具有保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候、清新大气和维护生物多样性等多种重要生态功能。 西溪文化积淀深厚,历史上曾与西湖、西泠并称杭州“三西”。千百年来,西溪在人类活动和湿地生态过程的交互作用下,形成了以大水面、多河塘为主体的自然与人工湿地。河道纵横、舟楫往返,捕鱼植桑是水乡文化的代表,更是当地人的生计来源,龙舟、河埠、茅舍、栈桥构成了独特的民俗景观。 探索城市湿地保护利用 在20世纪中叶“围湖造田”浪潮中,西溪湿地大量被侵占,改革开放以来,随着工业化和城市化的推进,湿地的生态功能进一步退化。河道淤塞、鱼塘被填被毁,水质一度跌至劣五类。 为保护“杭城之肾”,2003年,杭州市实施西溪湿地综合保护工程,通过搬迁村庄缓解生态压力,实施保护动植物多样性、水环境提升等多项举措,改善修复西溪湿地的生态环境。 杭州市制定了《西溪湿地综合保护工程环境影响评价》《西溪国家湿地公园生态修复保护规划》等20多个专项规划。“这些专项规划突出湿地的特色和个性,充分考虑湿地的环境容量,积极探索高强度人类活动区域的湿地可持续利用模式。”西溪湿地管委会办公室相关负责人说。 杭州对湿地11.5平方千米区域实施拆迁,将4000多户原住民就近安置,只保留了约100幢农居建筑,进行整修后作为必要的游客服务设施。采取“有限进入”政策,控制游客数量,降低人为污染。 治理工程对施工区域内的桑基、柿基和竹基鱼塘进行严格保护,修复和培育现有池塘、河汊等次生态环境,保留了各类湿地生物的栖息地。将生态环境较好、最具湿地特色的区域实行封闭保护,除摇橹船船工和科考人员外,其他人员一律禁止进入。 水是西溪湿地的灵魂。保护西溪湿地,重点是保护水生态,改善水生态。记者看到,这里的河堤完全用河泥自然堆成,水壁由陡坡改为缓坡,芦苇、野茭白等根系密集发达的植物,有效抵御着河水对堤岸的冲击;西溪梅岸一区恢复梅树200多亩,保留下来2802棵老柿树。这些植物固定着湿地土壤,有效防止了水土流失。 工程建设了水生生物自由流通的生态廊道,在实施区域水源污染监测的基础上,从疏浚、截污、配水、生物治理四方面入手,改善水体环境和水体质量,增强湿地水体的流动性,逐步恢复湿地的自净功能。 为加强和规范日常管理,西溪湿地内还增设了环保体验中心,建成水质自动监测站、生态气象站、水循环实验站等7个高科技系统;健全联合执法和长效管理机制,加大违法行为整治力度,提高湿地保护管理的法治化管理水平。 “这些综合措施的实施,恢复和重建了湿地生态系统及食物链,保护和提升了动植物生态系统的多样性和稳定性。”西溪湿地管委会相关人士介绍。现在西溪湿地的水质从劣五类提升到了二类,维管束植物增加了475种,达696种,昆虫增加了390种,现为867种,鸟类增加了112种,现为181种;共有国家一级重点保护动物2种,国家二级重点保护动物20种,国家二级重点保护植物4种。 亲近自然的绿色“天堂” 西溪湿地散落着数以千计的池塘,这些鱼塘被称作“三基”鱼塘,即柿基鱼塘、竹基鱼塘、桑基鱼塘,是原住民通过上千年的农耕利用,而形成的近自然的池塘,也是西溪湿地得以加入国际重要湿地名录的重要因素。 在专家看来,“三基”鱼塘是一个完整“生物链”。柿树、竹林、桑蚕产生的果、叶、代谢物可作为鱼的食物,而鱼的排泄物沉于塘底成为营养丰富的腐殖质塘泥,塘底淤泥可以成为树的肥料。 西溪湿地将文化修复与生态修复同步推进。据介绍,目前当地已征集到了一大批体现西溪湿地传统生活形态的民间家具、农具、碑刻;保留修缮了一批老房子并挖掘了陈聚兴染坊、西溪小花篮等独具民间传统艺术特色的“七店八铺”;建成了深潭口、三深村等民俗文化旅游点并恢复了秋雪庵、西溪草堂等45处自然和人文景观……同时,建成杭州湿地植物园、莲花滩观鸟区、环境监测站等科普教育和湿地研究场所,发挥公园的科普研究作用。 该图来源于网络 如今的西溪湿地已成为市民亲近植物的“天堂”。这份绿色礼物来自人与自然之间的默契。这里定期举办的探梅节、花朝节、火柿节、听芦节等活动,让数以万计的游客置身在植物世界,体验着人与自然和谐相处的盛况。 4月初,西溪湿地迎来第十届花朝节。1600米长的绿堤成了名副其实的花堤,近百万盆花卉争奇斗艳。杭州花朝节已有一千多年历史。花朝节现场,无数游客“遍览百花”,惊叹着身边的绚丽,沉醉在芬芳的花海中。 “西溪湿地公园自2005年开园以来,累计入园游客达4500万人次,经营收入22亿元,形成了投入和产出的良性循环机制,确保了公园的可持续发展。” 西溪湿地管委会相关人士说。 供图 |杭州西溪湿地公园管理委员会办公室 |

|||

|

|||

|

|